Aus heutiger Sicht ist das Jahr 1932 eindeutig in der Endphase der Weimarer Republik zu verorten. Im Grunde funktioniert die parlamentarische Demokratie seit 1930 nicht mehr so wie sie soll. Deshalb wirkt vieles aus dieser Zeit wie das letzte, aber vergebliche Aufbäumen der Demokratie.

Doch die Republik „scheitert“ nicht einfach und ihr Untergang ist nicht vorherbestimmt. Vielmehr zerstören ihre Gegner:innen sie aktiv. Es sind nicht zuletzt konservative Politiker, die den Ambitionen der Nationalsozialisten vieles opfern und ein enormes Risiko eingehen, um ihre eigene Macht zu sichern. Ein tragisches Paradebeispiel hierfür ist das Verbot von SA und SS im April 1932.

Wehrhaftes Weimar

Die Sturmabteilung (SA) und Schutzstaffel (SS), im Grunde Privatarmeen der NSDAP, umfassen zu dieser Zeit fast 500.000 Mann. Sie sind extrem gewaltbereit und machen sich nicht einmal die Mühe, ihren Hass und ihre Verachtung für die Weimarer Republik zu verbergen.

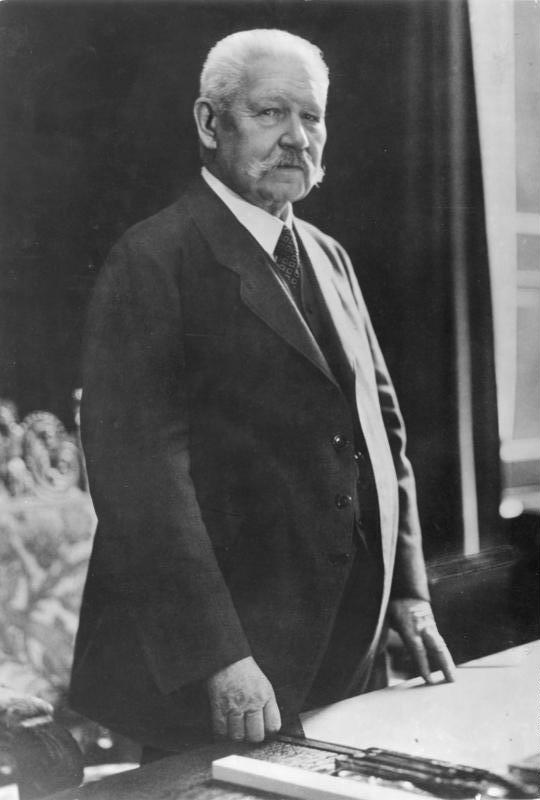

Reichswehr- und Reichsinnenminister Wilhelm Groener (1932). Quelle: Bundesarchiv, Bild 183-1987-0225-500 / CC-BY-SA 3.0

Reichskanzler Heinrich von Brüning (ca. 1930). Quelle: Bundesarchiv, Bild 183-1989-0630-504 / Unknown / CC-BY-SA 3.0

Im Reichspräsidentenwahlkampf 1932 erreichen die brutalen Auseinandersetzungen auf den Straßen einen neuen Höhepunkt und erschüttern die unsichere demokratische Gesellschaftsordnung. Aufgrund der Furcht vor einem gewalttätigen Putsch der NSDAP, sieht sich die Republik zu entschiedenen Maßnahmen gezwungen.

Der aktuelle Reichswehr- und Reichsinnenminister Wilhelm Groener ist zwar eher Vernunftrepublikaner als überzeugter Leidenschaftsdemokrat. Doch ein vehementer Unterstützer des Rechtsstaats ist er auf jeden Fall. In diesem Sinne setzt er sich zusammen mit Reichskanzler Heinrich Brüning für ein Verbot von SA und SS bei Reichspräsident Paul von Hindenburg ein.

Eine Notverordnung in einer Notlage

Erst vor wenigen Tagen wiedergewählt, ist dieser zunächst skeptisch, weil er es sich eigentlich mit dem rechten Lager nicht verscherzen möchte. Doch er gibt dem Drängen schließlich nach. Das Kabinett verabschiedet daraufhin am 13. April eine Notverordnung und der Präsident setzt seine Unterschrift widerwillig darunter.

„Sämtliche militärähnliche Organisationen der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei, insbesondere die Sturmabteilung (SA), die Schutzstaffel (SS), mit allen dazugehörigen Stäben und sonstigen Einrichtungen werden mit sofortiger Wirkung für das Reichsgebiet aufgelöst.“

aus der Notverordnung „Zur Sicherung der Staatsautorität“

Die NSDAP unter ihrem „Führer“ Adolf Hitler nimmt das Verbot zunächst hin, da sie mit Blick auf anstehende Landtagswahlen nicht unnötig raubeinig wirken möchte. Diese vermeintliche Akzeptanz der staatlichen Autorität hält aber nicht lange und die Rechtsextremen gehen gegen das Verbot vor, wenn auch hinter den Kulissen.

Ein schmutziger Deal

Denn letztlich gibt das Verbot eine willkommene Begründung, gegen die Regierung vorzugehen. So entzieht zunächst Kurt von Schleicher, Chef des Ministeramtes im Reichswehrministerium und eigentlich ein Getreuer Groeners, ihm Mitte Mai das Vertrauen der Reichswehr. Am Tag zuvor hatte Groener im Reichstag das SA- und SS-Verbot noch gegen die Feinde der Demokratie zu verteidigen versucht – und dabei als kranker Mann ein klägliches Bild abgegeben hatte. Der Verrat von Kurt von Schleicher gibt Groener dann den Rest und er tritt zurück.

Bald darauf folgt auch der Fall von Reichskanzler Brüning. Denn Hindenburg lässt ihn schließlich, nachdem der Kanzler Subventionen für die ostelbischen Junker streicht, schlicht fallen. Sein Nachfolger, Franz von Papen, hebt das Verbot von SA und SS bereits am 14. Juni wieder auf. Dies wurde zuvor in Gesprächen zwischen Konservativen und Nationalsozialisten mit Hitler persönlich geklärt. Der NSDAP-Chef verspricht im Gegenzug, die nächste Regierung unter Franz von Papen zumindest zu tolerieren.

Sofort nach Aufhebung der Notverordnung eskaliert die Gewalt auf den Straßen erneut. Vor allem SA und Rotfrontkämpferbund liefern sich erbitterte Kämpfe mit Toten und unzähligen Verletzten. Zu einem ausgewachsenen Bürgerkrieg fehlt zu diesem Zeitpunkt nicht mehr viel. So weit kommt es zwar dann nicht, doch im Januar 1933 wird Hitler Reichskanzler und beginnt umgehend damit, die Republik zu demontieren und schließlich zu zerstören. Am Ende sind schlicht zu wenige Demokrat:innen übrig, um sie noch zu verteidigen.

0 Kommentare