Unterschiedliche Menschen und Schicksale sind mit der Revolution von 1848/49 verbunden. Nicht alle von ihnen können wir hier auf dem Blog vorstellen. Doch wollen wir versuchen, ein möglichst breites Spektrum von Akteur:innen vorzustellen. Heute stellen wir einen Politiker vor, der bereits im Beitrag vom 12. Februar erwähnt wurde: Friedrich Daniel … mehr

Henri Félix Emmanuel Philippoteaux (1815-1884). "Lamartine repoussant le drapeau rouge devant l'Hôtel de Ville, le 25 février 1848". Musée des Beaux-Arts de la Ville de Paris, Petit Palais.

Henri Félix Emmanuel Philippoteaux (1815-1884). "Lamartine repoussant le drapeau rouge devant l'Hôtel de Ville, le 25 février 1848". Musée des Beaux-Arts de la Ville de Paris, Petit Palais.

1848 erschüttern Revolutionen Europa und bringen die Monarchie ins Wanken. Als Märzrevolution werden die Geschehnisse im damaligen Deutschen Bund heute bezeichnet. Doch der Auslöser dieser Revolution liegt – wie so oft – in Frankreich. Genauer: In Paris. Dort führten Unruhen zum Sturz des „Bürgerkönigs“ Louis-Philippe. Und somit zur Ausrufung der … mehr

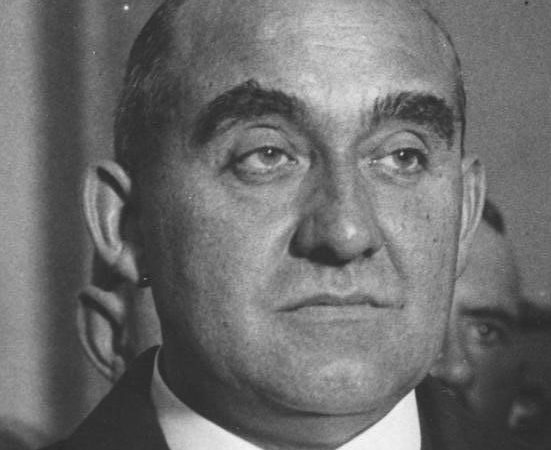

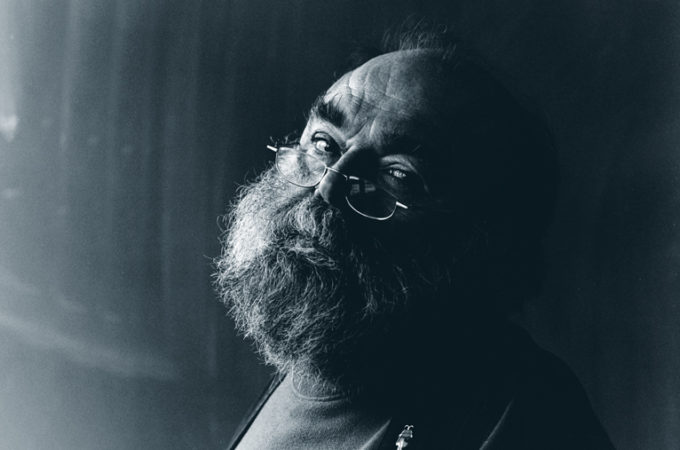

Albert Grzesinski, Innenminister von Preußen und Polizeipräsident von Berlin, 1926. Quelle: Bundesarchiv, Bild 102-13676 / CC-BY-SA 3.0

Albert Grzesinski, Innenminister von Preußen und Polizeipräsident von Berlin, 1926. Quelle: Bundesarchiv, Bild 102-13676 / CC-BY-SA 3.0

Albert Grzesinski hat dem Versprechen der Novemberrevolution 1919, einen demokratischen Rechtsstaat Wirklichkeit werden zu lassen, sein politisches Leben gewidmet. So sind in zentralen Bereichen der jungen Weimarer Demokratie seine Spuren sichtbar. Der Weg vom kaiserlichen Obrigkeitsstaat zur demokratischen Republik bedeutete anhaltende Auseinandersetzungen mit den Feinden des Demokratie-Projektes – und dazu … mehr

12. Februar 1848: Noch ist es ruhig in den deutschen Ländern. Doch es ist die Ruhe vor dem Sturm. Denn in gerade einmal zehn Tagen wird von Frankreich aus eine Revolution über Europa rollen. Die ersten Winde sind schon seit längerem zu spüren. So etwa fünf Monate zuvor in Offenburg, … mehr

175 Jahre liegen zwischen der Revolution von 1848 und dem Jahr 2023. Vieles hat sich seitdem in Deutschland verändert: Die Fürstentümer von damals gibt es nicht mehr. Könige und Kaiser sind nicht länger an der Macht. Frauen und Männer sitzen gleichberechtigt im Parlament nebeneinander. Innerhalb von wenigen Stunden können wir … mehr

Einigen Berliner:innen dürfte es auf ihren Wahlbenachrichtigungen aufgefallen sein. Andere Bürger:innen haben es vielleicht in der Zeitung gelesen oder im Radio gehört: Es werden Schöff:innen gesucht. Der Blick der Schöff:innen Schöff:innen sind ehrenamtliche Richter:innen. Im Gegensatz zu hauptamtlichen Richter:innen brauchen sie keine juristische Ausbildung. Tatsächlich liegt in dieser Laientätigkeit der … mehr

Teil I dieses Beitrags ist hier zu finden. Mit Schwarz-Rot-Gold hatte sich die Hambacher Volksversammlung unter einem einheitlichen, identitätsstiftenden und bundesweit ausstrahlenden Symbol zusammengefunden, hinter dem sich die deutsche Freiheits- und Einheitsbewegung versammelte. Es verwundert daher nicht, dass die Bundesversammlung bereits im Juli 1832 die öffentliche Verwendung der Farben Schwarz-Rot-Gold … mehr

Originaltitel: "Der Fackelzug zu Ehren des neuen Reichskanzlers Adolf Hitler bewegt sich durch die Wilhelmstraße in Berlin am Abend des 30. Januar 1933." ; Bundesarchiv, Bild 102-02985A / CC-BY-SA 3.0.

Originaltitel: "Der Fackelzug zu Ehren des neuen Reichskanzlers Adolf Hitler bewegt sich durch die Wilhelmstraße in Berlin am Abend des 30. Januar 1933." ; Bundesarchiv, Bild 102-02985A / CC-BY-SA 3.0.

Machtergreifung, Machtübernahme, Machtübergabe, Machtübertragung – was ist denn nun richtig? Viele verschiedene Begriffe gibt es für ein Ereignis des 30.01.1933. An diesem Tag ernannte Reichspräsident Paul von Hindenburg Adolf Hitler zum Reichskanzler. Es ist eines der wesentlichen Ereignisse, was am Ende der Weimarer Demokratie steht. Doch warum diese Demokratie endete, … mehr

Der 27. Mai 1832 markierte im Leben des damals 28-jährigen Johann Philipp Abresch einen tiefen Einschnitt. Der junge Kaufmann aus dem pfälzischen Neustadt an der Weinstraße war auserkoren worden, die Hauptfahne jenes Festzugs zu tragen, der vom Neustadter Marktplatz zum Hambacher Schloss führen und das Hambacher Fest einläuten sollte. Bis … mehr

Demonstration gegen das Frankfurter "Reisemangel"-Urteil 1980. Quelle: Archiv der behindertenpolitischen Selbsthilfe (AdbS), Dortmund | Ernst Herb

Demonstration gegen das Frankfurter "Reisemangel"-Urteil 1980. Quelle: Archiv der behindertenpolitischen Selbsthilfe (AdbS), Dortmund | Ernst Herb

Teil I dieses Beitrags ist hier zu finden. Eine gemeinsame Bewegung zwischen diesen sich überschneidenden Gruppierungen entstand jedoch erst 1980. Am 25. Februar jenen Jahres verkündete das Landgericht Frankfurt ein Urteil, nach dem die Anwesenheit von Menschen mit Behinderung in einem Urlaubshotel als erstattungsfähiger „Reisemangel“ galt. Jedenfalls dann, schrieben die … mehr

1981 rief die UNO das „Internationale Jahr der Behinderten“ aus. In Westdeutschland lud die Bundesregierung zur feierlichen, hochoffiziellen Eröffnung. In der Dortmunder Westfalenhalle – angemessen repräsentativ und medientauglich – sollten wichtige Reden gehalten werden; auch der Bundespräsident, der 1981 Karl Carstens hieß, würde sprechen. Doch alles kam anders. Keine wirklichen … mehr

Umweltbewusstsein und der Anspruch, respektvoll mit der Natur umzugehen, nicht zuletzt zum Schutz der Menschheit selbst, sind historisch gesehen zwar keine radikal neuen Ideen. Aber dass sich die Ideale des Umweltschutzes im politischen System in Form von Organisationen und Parteien widerspiegeln, ist erst ein Phänomen der zweiten Hälfte des 20. … mehr

Originaltitel: "Mit gefälltem Bajonett gegen einen Greis."

Bundesarchiv, Bild 183-R09876 / CC-BY-SA 3.0

Originaltitel: "Mit gefälltem Bajonett gegen einen Greis."

Bundesarchiv, Bild 183-R09876 / CC-BY-SA 3.0

Die komplette Originalbeschriftung des Fotos lautet: „Mit gefälltem Bajonett gegen einen Greis. Diese Aufnahme wurde im Jahre 1923 also „mitten im Frieden“ in einer Stadt an der Ruhr gemacht. Mit brutalster Gewalt gingen damals die Franzosen gegen die wehr- und waffenlose Zivilbevölkerung vor. Sie schonten niemanden, der ihnen nicht zu … mehr

Hinweisschild auf den Freistaat Flaschenhals an der Lorcher Ausfahrt der Rheinfähre von Niederheimbach. Foto: Wikimedia/Kreuzschnabel

Hinweisschild auf den Freistaat Flaschenhals an der Lorcher Ausfahrt der Rheinfähre von Niederheimbach. Foto: Wikimedia/Kreuzschnabel

Der „Freistaat Flaschenhals“ – noch nie gehört? Dann kommt ihr vermutlich nicht aus der Gegend von Lorch im Rheingau. Dort wurde am 10. Januar 1919 aufgrund eines Planungsfehlers quasi aus Versehen ein Staat gegründet. Und das kam so: Zwei Kreise und keine Überschneidung Die Geschichte beginnt mit dem Waffenstillstand von … mehr

Teil I dieses Beitrags ist hier zu finden. Bereits in der griechischen Antike übte der Chor eine Stellvertreterfunktion für das Volk aus, das souverän über sich selbst herrschte. Dieses Wesensmerkmal einer Gruppe Singender dürfte nicht nur den Historiker Karl Pfaff fasziniert haben, dessen Kindheit und Jugend durch die Befreiungskriege und … mehr

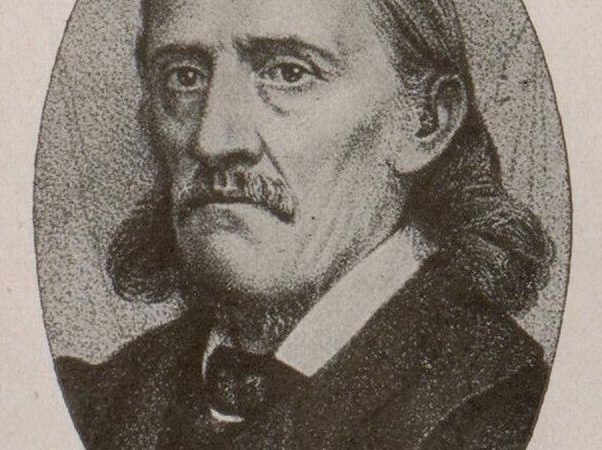

Porträt von Karl Pfaff, vor 1866. Quelle: Festschrift des Esslinger Liederkranzes 1827–1927, gemeinfrei

Porträt von Karl Pfaff, vor 1866. Quelle: Festschrift des Esslinger Liederkranzes 1827–1927, gemeinfrei

Beim ersten schwäbischen Liederfest in Plochingen am 4. Juni 1827 hielt der Eßlinger Konrektor Karl Pfaff im Gasthof zum Waldhorn eine Festrede, in der er nicht nur erwartungsgemäß über die positiven Wirkungen des Gesanges auf Geist und Körper sprach. Zur Überraschung der zweihundert Sänger und mehrerer hundert Festteilnehmerinnen und Festteilnehmer … mehr

Statt den Ereignissen des Jahres 2022 wollen wir heute unsere Blogartikel Revue passieren lassen. Von gekaperten Dampferschiffen bis zu einer Polizeipräsidentin – und was hatte war nochmal das neunte Gebot des Sozialismus? Rätselt mit uns am Ende des Jahres 🙂 Die Antworten auf die Quizfragen finden sich in den verlinkten Artikeln … mehr

Teil I findet ihr hier. Die Herausforderungen, auf die Uta Leichsenring bei ihrem Amtsantritt stößt, sind überwältigend. Verkehrsunfälle und Straftaten nehmen rasant zu. Seit Monaten mehren sich die Meldungen zu gewalttätigen Ausbrüchen und rassistischen Angriffen. Die Freiheit der noch nicht etablierten demokratischen Ordnung wirkt für manche zunächst wie ein rechtsfreier … mehr

Potsdam, im Frühjahr 1991. Bewegte Zeiten für Uta Leichsenring. Zuerst 1989 die Friedliche Revolution, dann beteiligt sie sich an der Auflösung der Stasi in Potsdam. Seit nicht einmal einem Jahr leitet die 40-Jährige die Potsdamer Außenstelle der neu gegründeten Stasiunterlagenbehörde, deren Aufgabe es ist, Opfern der SED-Diktatur Akteneinsicht zu ermöglichen … mehr

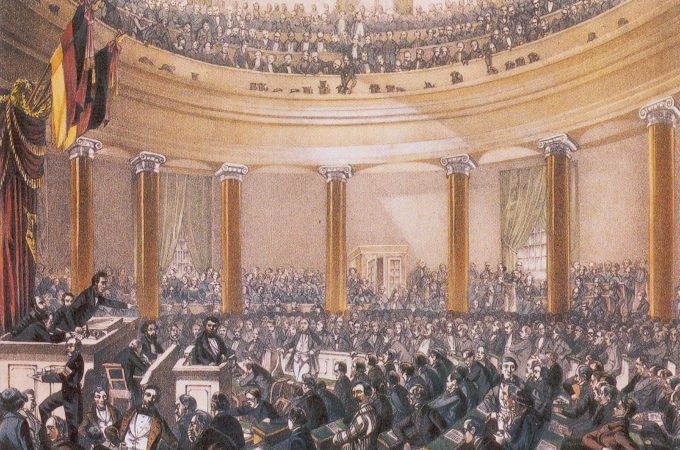

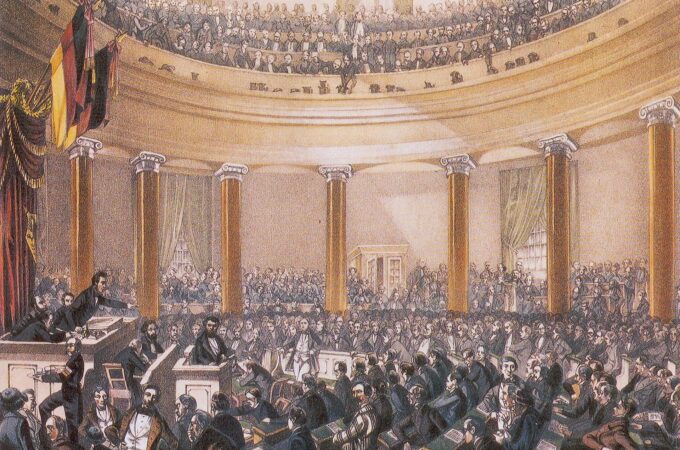

Eine Sitzung des Frankfurter Paulskirchenparlaments. Zeichnung von Ludwig von Elliot, 1848. Quelle: gemeinfrei.

Eine Sitzung des Frankfurter Paulskirchenparlaments. Zeichnung von Ludwig von Elliot, 1848. Quelle: gemeinfrei.

Teil I findet ihr hier. Am 18. Mai 1848 kommt erstmals die aus einer deutschlandweiten Wahl hervorgegangene Nationalversammlung in der Frankfurter Paulskirche zusammen. Das erste freigewählte deutsche Parlament wird eröffnet. Der Innensaal der Paulskirche ist wieder in den künftigen Nationalfarben geschmückt, ein großes Gemälde der Germania mit schwarz-rot-goldener Fahne hängt … mehr

Neueste Kommentare