Wer heute in Kambodschas Hauptstadt Phnom Penh kommt, erlebt eine prosperierende Stadt mit Hochhäusern und breiten Boulevards, die vor allem von jüngeren Menschen bestimmt wird. Dennoch gehört Kambodscha zu den 50 ärmsten Ländern der Welt. Die meisten Kambodschaner heute sind mit dem eigenen Überleben beschäftigt. Über 70 Prozent der heute in Kambodscha lebenden Menschen haben die Herrschaft der Roten Khmer nicht erlebt.

Die aktuelle Situation Kambodschas ist stark von der jüngeren Geschichte des Landes beeinflusst. Sie war durch extremes menschliches Leid geprägt. Kambodscha wurde im Vietnamkrieg massiv durch die USA bombardiert. Danach, von 1975 bis 1979, fielen etwa 25 Prozent der Bevölkerung dem Schreckensregime der Roten Khmer zum Opfer. Auch die Infrastruktur wurde völlig zerstört und die Bildungselite fast vollständig ausgelöscht.

1979 besetzte Vietnam das Land und befreite es weitgehend von den Roten Khmer. Während diese sich überwiegend in Randgebiete zurückzogen, begannen sie einen Guerillakrieg. Erst 1993 fanden wieder Wahlen statt. Der jahrzehntelange Bürgerkrieg endete faktisch erst Anfang 1999, nachdem sich die letzten Kämpfer der Roten Khmer ergeben hatten.

Nach dem Ende des Bürgerkriegs in den 1990er Jahren musste die kambodschanische Gesellschaft in fast allen Bereichen neu beginnen. Denn staatliche Institutionen waren zerschlagen und die Infrastruktur zerstört. Nahezu die gesamte geistige Elite des Landes war ermordet oder ins Ausland vertrieben worden. Die Bevölkerung war nach jahrzehntelangen Konflikten verarmt, schlecht gebildet und gesundheitlich unterversorgt.

Das Regime der Roten Khmer

Die Geschichte der Roten Khmer beginnt in der französischen Hauptstadt Paris. Dort entschließen sich einige kambodschanische Studenten Anfang der 1950er Jahre dazu, eine eigene kommunistische Partei zu gründen. Sie heißt die „Vereinigten Khmer-Studenten“. Nach ihrer Rückkehr nach Kambodscha stehen sie in engem Kontakt zueinander.

Zwar ist Kambodscha zu diesem Zeitpunkt seit fast zehn Jahren unabhängig, doch die Lage der Bevölkerung ist schlecht. Groß ist ihre Wut auf die reiche und korrupte politische Elite des Landes. Insbesondere in den verarmten Bauern sehen die Roten Khmer potenzielle Verbündete.

Zunächst mit der Unterstützung Nordvietnams, später jedoch allein, kämpft die Guerillatruppe der Roten Khmer im Bürgerkrieg gegen die Regierung in Phnom Penh. Im April 1975 nimmt sie die Hauptstadt schließlich ein. Zunächst zur Freude der kambodschanischen Bevölkerung, die sich große Verbesserungen verspricht. Doch diese Erwartungen werden innerhalb kürzester Zeit brutal zunichte gemacht.

Zwangsarbeit in der Landwirtschaft

Am 17. April 1975 marschieren die Roten Khmer in die kambodschanische Hauptstadt Phnom Penh ein. Ihr Sieg über den Diktator Lon Nol markiert den Beginn von Pol Potts Macht. Die neue Regierung beginnt sofort mit der völligen Umgestaltung der Gesellschaft zu einem autarken radikal-kommunistischen Bauernstaat. Das Land trägt nun den zynischen Namen „Demokratisches Kambodscha“. Die Ideologie: bedürfnislose Gleichheit der Menschen.

In kürzester Zeit werden 3,5 Millionen Kambodschaner von den Roten Khmer aus den Städten aufs Land vertrieben und in der landwirtschaftlichen Produktion eingesetzt. Bald sind die Städte des Landes wie ausgestorben. Der Privatbesitz wird abgeschafft, ebenso das Geld und der freie Handel.

Alle Kambodschaner, die nicht unmittelbar politisch verfolgt werden, müssen unter strengster Bewachung auf den Reis- und Baumwollfeldern sowie im Straßenbau unter unmenschlichen Bedingungen arbeiten. Dabei verhungern und verdursten viele, sterben an Krankheiten oder werden von den Aufsehern erschlagen. So entstehen die „Killing Fields“.Die Getöteten werden direkt neben den Feldern, auf denen sie gearbeitet haben, begraben.

Verfolgung und Mord

Nachdem anfangs die angeblichen politischen Gegner von den Roten Khmer umgebracht werden, sind es später auch die eigenen Leute. Zahlreiche von ihnen gelten plötzlich als Gefahr für das System. Innerhalb von knapp vier Jahren lassen die Roten Khmer fast alle Angehörigen des bürgerlichen Mittelstandes ermorden. Dabei bilden überwiegend Kindersoldaten die Speerspitze im Kampf. Und auch die im Dschungel geschulten Anführer der schwarz gekleideten Rebellen sind nicht älter als zwanzig Jahre.

Jeder, der eine Brille trägt, gilt als der verhassten Intelligenz zugehörig, und wird umgebracht. Buddhisten werden gnadenlos verfolgt und erschlagen, die Pagoden zum größten Teil zerstört und verbrannt. Banken werden in die Luft gejagt.

Die kommunistische Schreckensherrschaft der Roten Khmer währte keine vier Jahre. Doch diese Zeit reichte, um rund 30 Prozent der Bevölkerung (die Zahlen schwanken zwischen zwei bis drei Millionen Menschen) zu töten.

Nach der Diktatur – Instrumente der Aufarbeitung in Kambodscha

Das internationale Rote-Khmer-Tribunal

Es dauerte lange, bevor an eine gerichtliche Aufarbeitung der Geschehnisse überhaupt zu denken war. Zunächst musste das Land wieder aufgebaut werden. Die Roten Khmer waren zwar 1979 von vietnamesischen Truppen aus der Hauptstadt vertrieben worden. Doch bis in die 1990er Jahren hatten sie noch Gebiete an der Grenze zu Thailand unter ihrer Kontrolle. 1997 wandte sich dann die kambodschanische Regierung an die Vereinten Nationen und bat um Unterstützung bei der Aufarbeitung des Regimes.

Neun Jahre später, im Jahr 2006, nahm das internationale

Rote-Khmer-Tribunal ( Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia, kurz ECCC) seine Arbeit auf. Grund für die Verzögerung waren zähe Verhandlungen über die Frage, wie es aufgebaut werden sollte. So sträubte sich die UN zunächst gegen eine Beteiligung von kambodschanischen Richtern. Das Justizsystem im Land galt als korrupt und dem Willen des Premierministers, Hun Sen, unterworfen. Schließlich kam es zu einem Kompromiss. Dieser sah ein Hybrid-Tribunal unter Beteiligung von sowohl internationalem als auch nationalem Personal vor.

Eine Vielzahl teils komplexer Regeln im Statut des Gerichts sollte eine Einflussnahme auf das Verfahren verhindern. So bedurfte jede gerichtliche Entscheidung der Stimme mindestens eines der internationalen Richter. Außerdem wurden die Anklagebehörde und die Behörde der Untersuchungsrichter aufgeteilt in einen internationalen und einen kambodschanischen Zweig. Eine Vorverfahrenskammer sollte bei Uneinigkeiten als Schlichtungsinstanz agieren. Die Folge der komplizierten Arbeitsweise, über teils erhebliche Sprachbarrieren hinweg, waren indes häufige Uneinigkeiten zwischen internationalen und nationalen Richtern.

Hohe Kosten, gemischte Bilanz

Nahezu siebzehn Jahre lang versuchte das Rote-Khmer-Tribunal, den Genozid in Kambodscha aufzuarbeiten. Ende 2022 gingen die Prozesse zu Ende.

Seit 2006 hatte das – von der Uno und Geberländern wie Japan, den EU-Staaten, den USA, Kambodscha und auch der Schweiz finanzierte – Tribunal lediglich drei Führungskader verurteilt. Neben Khieu Samphan erhielten noch die Nummer zwei in der Hierarchie der Roten Khmer, Nuon Chea, sowie der ehemalige Chef des berüchtigten Foltergefängnisses S-21, Kaing Guek Eav, lebenslange Haftstrafen. Zwei weitere Angeklagte verstarben vor Beginn ihrer Prozesse.

Die von den internationalen Richter:innen angestrebte Völkermordklage gegen Yim Tith, wurde u.a. von den kambodschanischen Kollegen Ende Dezember 2021 abgewiesen. Denn der ehemalige Kommandant der Roten Khmer ist heute erfolgreicher Geschäftsmann und Entscheidungen des Tribunals waren nur mit Zustimmung der kambodschanischen Richter möglich.

Die Beurteilung des mehr als 300 Millionen US-Dollar teuren

Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia (ECCC) fällt gemischt aus. Viele beklagen die hohen Kosten.

Positive Impulse des Tribunals

Dennoch gingen von dem Tribunal auch positive Impulse aus. Diese wirken vor allem in den Bereich gesellschaftlicher Aufklärung und Auseinandersetzung. Die Verfahren trugen dazu bei, die Verbrechen der Roten Khmer vor der kambodschanischen Gesellschaft darzulegen und zu enttabuisieren. Die Verhandlungen waren öffentlich. Zwischen 2009 und 2014 wohnten mehr als 150.000 Besucher den Prozessen bei, Schulklassen folgten dem Fortgang der Verfahren.

„Es ist ein Erfolg, dass es trotz aller Probleme stattgefunden hat.“

Chhang Youk, Überlebender des Rote-Khmer-Regimes

Zu den Erfolgen des ECCC gehört, dass erstmals in der Geschichte internationaler Tribunale seit den Nürnberger Kriegsverbrecherprozessen auch Opfer als Nebenkläger:innen zugelassen waren.

Documentation Center of Cambodia (DC-Cam)

Darüber hinaus ist im Schatten des Tribunals das regierungsunabhängige Documentation Center of Cambodia (DC-Cam) entstanden. Inzwischen ist es zum größten Archiv zur Herrschaft der Roten Khmer, herangewachsen. Die interaktive Website des Zentrums ist wesentlicher Bestandteil eines beginnenden gesellschaftlichen Diskurses. Derzeit kann dieser nur jenseits der offiziellen Geschichtspolitik des Regimes auf der Grundlage der regierungsunabhängigen Institutionen gefördert werden.

Erinnerungsorte

Das Genozid-Museum Tuol Sleng

Noch 1975 wurde die einstige Schule mitten in der Hauptstadt Phnom Penhs von den Roten Khmer zum Gefängnis umgebaut. Es trug den Namen S-21 und war eines von 196 Gefängnissen. In der Zeit seiner vierjährigen Schreckensherrschaft nutzte es das Regime. Etwa 15.000 bis 20.000 Menschen aus ganz Kambodscha wurden an diesem Ort interniert, gefoltert und hingerichtet. Das Gefängnis gilt als Folterzentrum.

Genozid-Museum Tuol Sleng. Foto: Privat.

Eröffnung des Museums 1979

Nur drei Monate nach der Befreiung öffnete das vormalige Gefängnis S-21 unter dem Namen Toul-Sleng-Genozid Museum seine Türen für Besucher:innen. Fachkräfte standen für den Aufbau des Museums nicht zur Verfügung. Vielmehr stand das Land vor einer Hungersnot. Ziel des Museums war es damals, über die Verbrechen der Roten Khmer aufzuklären. Denn in erster Linie ging es darum, die vietnamesische Besatzung des Landes zu rechtfertigen. Es sollte einen humanitärer Akt der Befreiung von einem grausamen Regime darstellen, so beschreibt es die österreichische Historikerin Mirjam Zadoff in ihrem Buch „Gewalt und Gedächtnis“ (2023)

Zwar wurde ein Überlebender des Gefängnisses zum ersten Direktor ernannt, die inhaltliche Linie gab jedoch Mai Lam vor, ein vietnamesischer Oberst und Kurator der Ausstellung. Er reiste nach Europa und fand vor allem in KZ-Gedenkstätten in der DDR Inspiration. In dieser Ästhetik entwickelt er eine Ausstellung, die sich bis heute nur in Teilen verändert hat. Im Zentrum steht der authentische Tatort, das Gebäude selbst und der ehemalige Schulhof, die so gut wie möglich konserviert werden sollen.

Das Tuol-Sleng-Genozid-Museum heute

Heute dient das Tuol-Sleng-Genozid-Museum der Erinnerung an die Verbrechen im ehemaligen Sicherheitsgefängnis S21. Die heutige Dauerausstellung am historischen Ort zeigt die von den Roten Khmer zu Gefängniszellen umfunktionierten Klassenräume der ehemaligen Schule. Beleuchtet wird darin die Geschichte der Terrorherrschaft der Roten Khmer zwischen 1975 und 1979 sowie ganz besonders die im Tuol-Sleng-Gefängnis begangenen Verbrechen. Breiter Raum erhält dabei die Darstellung tausender Fotos der im „S21“ internierten Personen. Begleitet wird die Ausstellung von pädagogischen Angeboten für Schüler:innen und Besucher:innen. Sie reichen über Ausstellungsführungen bis hin zu unterrichtsbegleitenden Workshops für Jugendliche.

Vom Klassenzimmer zur Folterkammer

Namen derer, die in diesem Raum starben.

Galgen auf dem einstigen Sportplatz

Gedenkort auf de ehemaligen Schulhof

Killing Fields in Choeung Ek

Als Killing Fields werden etwas mehr als dreihundert Stätten in Kambodscha bezeichnet, an denen bei politisch motivierten Massenmorden Schätzungen zufolge mehr als 100.000 Menschen durch die Roten Khmer umgebracht wurden. Die bekannteste Stätte der Killing Fields befindet sich in Choeung Ek, in der Nähe von Phnom Penh.

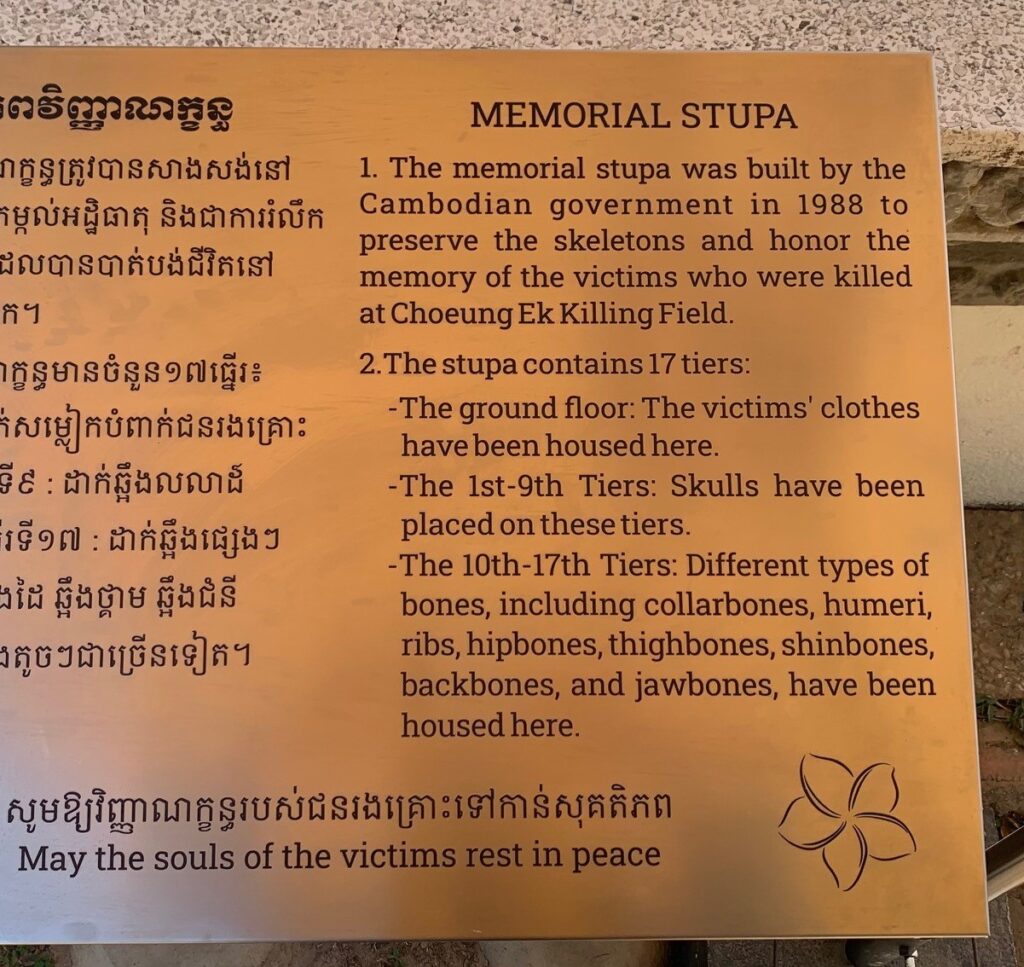

Der einstige Ostgarten und chinesische Friedhof Choeung Ek liegt südlich der Hauptstadt. Zwischen 1975 und 1979 wurden circa 17.000 Männer, Frauen, Kinder und Babys ermordet und in Massengräbern verscharrt. Choeung Ek ist nur eines von 300 Killing Fields im ganzen Land. Dennoch ist dieser Ort Heute die Hauptgedenkstätte für alle Opfer. Markiert wird sie durch eine buddhistische Stupa. Die Stupa besitzt Acrylglaswände und ist mit mehr als 5.000 menschlichen Totenschädeln gefüllt.

Buddhistische Stupa

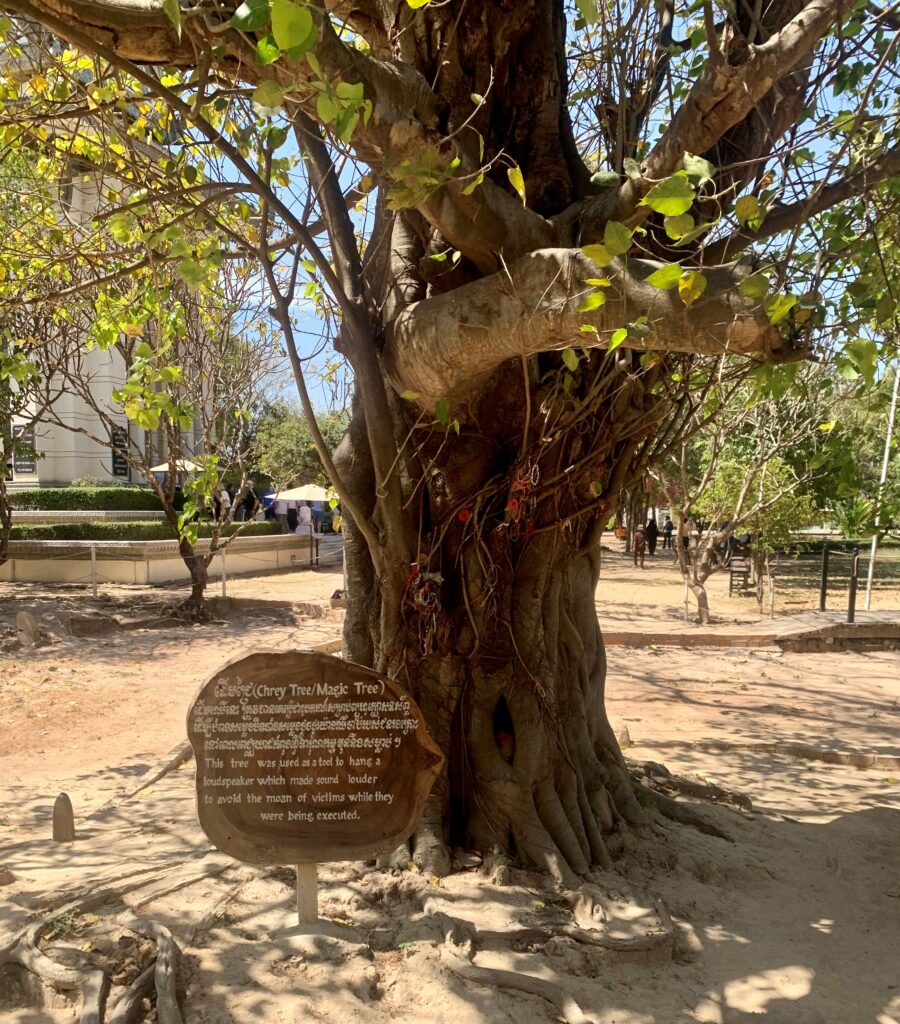

Insbesondere nachts überführten die Roten Khmer ihre Opfer aus dem Gefängnis Tuol Sleng auf Lastwagen nach Choeung Ek. Bei laut tönender Propagandamusik aus Lautsprechern wurde sie mit Gartengeräten und Werkzeugen erschlagen und schließlich verscharrt. Denn Munition war zu teuer. Dabei sollte die tosende Musik die Schreie der Opfer übertönen, um keine Aufmerksamkeit zu erregen.

Massengrab am Erinnerungsort

Baum in dem Lautsprecher hingen

Buddhismus im Alltag der Kambodschaner und in der Aufarbeitung

Der Buddhismus spielt eine bedeutende Rolle im Alltag der Kambodschaner und hat tiefe Wurzeln in ihrer Kultur und Geschichte. Der Besuch eines Tempels oder Klosters ist deshalb für die Mehrheit der Kambodschaner ein wichtiger Teil ihres spirituellen Lebens. Für sie ist es eine Möglichkeit, Frieden und Ruhe zu finden.

Dabei helfe die buddhistische Haltung der Menschen auch bei der Vergangenheitsbewältigung, so der GIZ-Mitarbeiter Manuel Erbenich, der aktuell ein Projekt zur Vergangenheitsbewältigung in Kambodscha leitet. Vor allem in Schulen und Museen setzt sich die GIZ dafür ein, dass die Menschen über die Herrschaft der Roten Khmer sprechen. So gibt es auch sehr einflussreiche Mönche, die in ähnlichen Bereichen wie die GIZ aktiv sind. Die GIZ greift in Kambodscha auch auf die religiöse Infrastruktur zurück, so Erbenich:

„Viele Partnerorganisationen haben Gemeinden oder Kommunen identifiziert, wo sie hingehen. Häufig treffen sich die Menschen in Klöstern. Da spielt Religion eine Rolle als Begegnungsort und sicherer Ort zum Austausch.“

Interview Manuel Erbenich mit dem Deutschlandfunk (DLF 30.01.2025)

Aus den umliegenden Gemeinden treffen sich die Leute und die Organisationen in den Klöstern, wo die Gesprächsräume angeboten werden. Diese seien wichtig für den Austausch und das Teilen eigener Erfahrungen, so Erbenich.

Nicht zuletzt ist es auch der buddhistische Gedanke zu verzeihen, im Hier und Jetzt zu leben und sich auf das Positive zu konzentrieren, was für Kambodschaner auf dem Weg der Verarbeitung hilfreich ist.

0 Kommentare