Am 18. März 1990, heute vor 35 Jahren, konnten die Menschen in der damaligen DDR das erste Mal frei wählen. Vorher undemokratisch Laut der Verfassung der DDR waren die Wahlen frei und geheim, aber diesen Anspruch erfüllten sie bis 1990 in Wirklichkeit nicht. Die Wahlen waren deshalb nicht frei, weil … mehr

Heute vor fünf Jahren erschoss ein Angreifer in der Stadt Hanau innerhalb weniger Minuten neun Menschen. Er ermordete Ferhat Unvar, Mercedes Kierpacz, Sedat Gürbüz, Gökhan Gültekin, Hamza Kurtovic, Kaloyan Velkov, Vili Viorel Paun, Said Nesar Hashemi und Fatih Saracoglu. Kurze Zeit später tötete der 43jährige Täter auch seine Mutter und … mehr

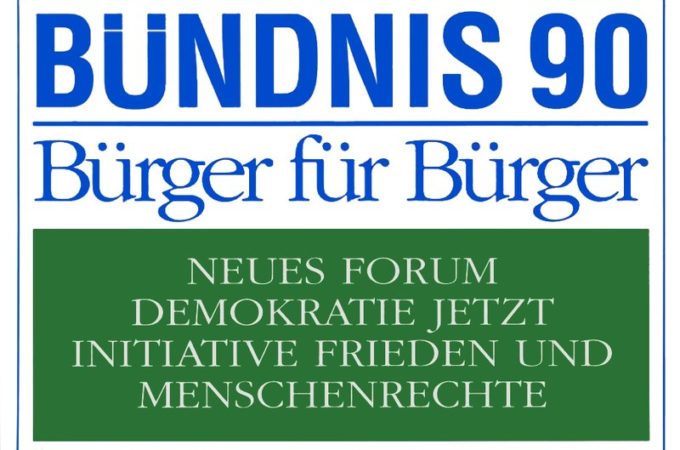

Welche deutsche Partei hat eine Zahl im Namen? Klar, es ist Bündnis 90/Die Grünen. Aber was hat es mit der Zahl und diesem Bündnis auf sich? Das führt uns zu einem Mittwoch vor genau 35 Jahren, dem 7. Februar 1990. Drei Oppositionsgruppen der DDR schlossen sich damals zusammen und nannten … mehr

Heute vor 35 Jahren trat das „Gesetz über Reisen von Bürgern der Deutschen Demokratischen Republik in das Ausland“ offiziell in Kraft. Ab diesem Tag konnten alle Bürger*innen der DDR, die im Besitz eines Reisepasses waren, jederzeit das Gebiet der DDR verlassen. Das Kuriose daran: Sie taten es längst. Denn seit … mehr

Eine Demonstration der besonderen Art fand am 21. Januar 1990 – heute vor 35 Jahren – am Grenzübergang Duderstadt-Worbis statt. Etwa 50.000 Menschen versammelten sich dort an diesem kalten, aber sonnigen Januartag, mit Koffern und Rucksäcken. Gemeinsam zogen sie über die offene Grenze ins niedersächsische Gerblingrode. Aber sie wollten nicht … mehr

Verabschiedung der Mai-Verfassung am 3. Mai 1791, Gemälde von

Kazimierz Wojniakowski, entstanden 1806. Quelle: Nationalmuseum Warschau, gemeinfrei

Verabschiedung der Mai-Verfassung am 3. Mai 1791, Gemälde von

Kazimierz Wojniakowski, entstanden 1806. Quelle: Nationalmuseum Warschau, gemeinfrei

Am 3. Mai 1791 unterzeichnete der polnische König Stanislaw II. August Poniatowski eine neue, moderne Verfassung für den polnisch-litauischen Doppelstaat. Sie war Rousseaus Idee der Volkssouveränität und Montesquieus Lehre von der Gewaltenteilung verpflichtet, sie schränkte die Privilegien des Adels ein, gestand dem Bürgertum politische Rechte zu und gewährte den leibeigenen … mehr

Das Ehepaar Elsbeth und Herbert Weichmann auf dem SPD-Landesparteitag in Hamburg 1982. Foto: wikimedia

Das Ehepaar Elsbeth und Herbert Weichmann auf dem SPD-Landesparteitag in Hamburg 1982. Foto: wikimedia

Das Ehepaar Elsbeth und Herbert Weichmann ist ein Beispiel für Remigrant:innen, die sich nach dem Zweiten Weltkrieg dafür entschieden, nach Deutschland zurückzukehren, und einen wesentlichen Beitrag für den Aufbau und die Gestaltung der Demokratie in Deutschland leisteten. Aus Mähren und Oberschlesien Elsbeth Weichmann, geborene Greisinger, stammte aus Brünn (Mähren). Die … mehr

Mit der Machtübernahme Hitlers Ende Januar 1933 wurde die demokratische Weimarer Republik zu Grabe getragen. Für alle, die sich Hitler und seiner nationalsozialistischen Bewegung in den Weg gestellt hatten, wurde es nun lebensgefährlich in Deutschland. Außerdem war mit der Etablierung des „Dritten Reiches“ der Antisemitismus Staatsdoktrin geworden. Jüdinnen und Juden … mehr

Teil I findet ihr hier. Die Herausforderungen, auf die Uta Leichsenring bei ihrem Amtsantritt stößt, sind überwältigend. Verkehrsunfälle und Straftaten nehmen rasant zu. Seit Monaten mehren sich die Meldungen zu gewalttätigen Ausbrüchen und rassistischen Angriffen. Die Freiheit der noch nicht etablierten demokratischen Ordnung wirkt für manche zunächst wie ein rechtsfreier … mehr

Potsdam, im Frühjahr 1991. Bewegte Zeiten für Uta Leichsenring. Zuerst 1989 die Friedliche Revolution, dann beteiligt sie sich an der Auflösung der Stasi in Potsdam. Seit nicht einmal einem Jahr leitet die 40-Jährige die Potsdamer Außenstelle der neu gegründeten Stasiunterlagenbehörde, deren Aufgabe es ist, Opfern der SED-Diktatur Akteneinsicht zu ermöglichen … mehr

Teil I findet ihr hier. Kontinuitäten von Diskriminierung und NS-Zeit Bezeichnend ist ein Urteil des Bundesgerichtshofes von 1956, das feststellt, dass nicht „rassenideologische Gesichtspunkte“ für die Verfolgung der Sinti und Roma bis 1943 verantwortlich seien, sondern die „asozialen Eigenschaften der Zigeuner“. Diese zutiefst rassistische Einschätzung des obersten deutschen Gerichts offenbart … mehr

Entscheidende Zäsur – 1982 erkennt der damalige Bundeskanzler Helmut Schmidt die nationalsozialistischen Verbrechen an den Sinti und Roma erstmals als einen Völkermord aus Gründen der Rasse an.

Entscheidende Zäsur – 1982 erkennt der damalige Bundeskanzler Helmut Schmidt die nationalsozialistischen Verbrechen an den Sinti und Roma erstmals als einen Völkermord aus Gründen der Rasse an.

Ein Hungerstreik bis zur Erschöpfung Am 4. April 1980, es ist Karfreitag, versammeln sich zwölf Sinti in der Versöhnungskirche auf dem Gelände der KZ-Gedenkstätte Dachau bei München. Ihr Sprecher, der 33 Jahre alte Sinto Romani Rose, kündigt einen Hungerstreik an. Die Hauptforderungen der Streikenden sind die offizielle Anerkennung des NS-Völkermords … mehr

Die kleine Delegation von Gegen Vergessen - Für Demokratie und dem Internationalen Auschwitz Komitee 2016 in München mit dem Plakat für Hans-Jochen Vogel zum 90. Geburtstag. Foto: Conny Baeyer

Die kleine Delegation von Gegen Vergessen - Für Demokratie und dem Internationalen Auschwitz Komitee 2016 in München mit dem Plakat für Hans-Jochen Vogel zum 90. Geburtstag. Foto: Conny Baeyer

In der Garage meiner Eltern liegt zusammengerollt noch ein großes Plakat, auf dem steht: „Deutschland dankt Hans-Jochen Vogel“. Wir haben es drucken lassen, als wir 2016 mit einer kleinen Delegation von Gegen Vergessen – Für Demokratie e.V. und dem Internationalen Auschwitz Komitee zu seinem 90. Geburtstag nach München fuhren. Auf … mehr

Am 31. Juli 1834, heute vor 186 Jahren, tauchten im Großherzogtum Hessen-Darmstadt die ersten Exemplare der Flugschrift „Der Hessische Landbote“ auf. Dieser Text hat eine erstaunliche Karriere gemacht: gerade mal 1.200 gedruckte Exemplare in der ersten Auflage, von denen die meisten ziemlich schnell von den damaligen Behörden aus dem Verkehr … mehr

Der 1. Juli vor 30 Jahren war kein wunderschöner Sommersonntag, sondern eher bewölkt und stellenweise regnerisch. So einiges war anders an diesem Sonntag. Am Morgen öffneten überall in Ostdeutschland die Banken. Es bildeten sich lange Schlangen. In der provisorischen Filiale der Deutschen Bank im „Haus der Elektroindustrie“ am Berliner Alexanderplatz … mehr

Tschernobyl. Jetzt liest man diesen Namen wieder, weil dort die Wälder brennen. Ich habe das Wort Tschernobyl mit 13 Jahren gelernt, so wie heute Kinder und Jugendliche die Worte Corona und Covid-19. Tschernobyl wurde 1986 schnell zum Symbol für eine Gefahr, die man nicht sehen konnte: atomare Strahlung. Was geschah damals … mehr

Wir sind jetzt alle zwangsweise sehr viel zu Hause, denn wir können nicht wie sonst verreisen oder Verwandte besuchen. Und viele können nicht zur Arbeit gehen. Da wird einem klar, wie wichtig die eigenen vier Wände, das Dach über dem Kopf, die Wohnung oder das WG-Zimmer sind. Wo ist aber … mehr

Als ich mit meiner Mutter über die momentane Corona-Krise am Telefon sprach, sagte sie mir: „Das erinnert mich an die Grippewelle 1957. Damals mussten wir auch nicht zur Schule und blieben alle in den Häusern“. Mein Forscherinteresse war geweckt. Was hat es mit der Grippe im Jahr 1957 auf sich? … mehr

Mein letzter Besuch in Erfurt dauerte 45 Minuten, so viel Umsteigezeit blieb am Bahnhof. Aber es reichte für einen Latte Macchiato und ein sehr großes Stück Kuchen im „Willy B.“ gegenüber dem Hauptbahnhof am Willy-Brandt-Platz. Ziemlich viel Willy Brandt in Erfurt? Kein Wunder, der Mann war schon mal da. Am … mehr

Im Januar 2019 haben wir einen Blick in die Zukunft gewagt. Jetzt am Jahresende schauen wir zurück auf zwölf Monate Demokratiegeschichten: Januar Das Jahr beginnt und wir bloggen weiter: wagen einen Vorausblick, erinnern daran, dass vor 100 Jahren Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht ermordet wurden und Frauen zum ersten Mal … mehr

Neueste Kommentare