Am 14. Mai 1948 erklärte der Staat Israel seine Unabhängigkeit – und mit ihr die Absicht, bis 1. Oktober desselben Jahres eine Verfassung zu verabschieden. Nach dem Ausbruch des ersten arabisch-israelischen Krieges konnte dieser Plan aber nicht umgesetzt werden. Bis heute hat der Staat Israel keine Verfassung im Sinne eines festen Rechtskanons. Anders als die Bundesrepublik Deutschland, welche ein Grundgesetz hat – hat Israel davon jedoch mehrere.

Stabilität und Flexibilität – ein Widerspruch?

Nach Ende des Krieges 1949 beschäftigte sich zunächst ein Ausschuss für Verfassungs- und Rechtsangelegenheiten mit der Angelegenheit. Er erörterte die Frage, ob überhaupt eine Konstitution notwendig sei. Anfang 1950 ging die Angelegenheit dann in die Knesset, das israelische Parlament. Dort sprach sich unter anderem Premierminister David Ben-Gurion gegen eine klassische Konstitution aus. Es war der Wunsch sowohl nach Stabilität als auch Flexibilität, der den ersten Regierungschef Israels hierbei antrieb.

Aus seiner Sicht würde eine Konstitution der Politik Grenzen auferlegen, was zu einer – so die Befürchtung – gefährlichen Starre angesichts vielfältiger Bedrohungen für den jungen Staat führen würde. Das Überleben Israels hinge davon ab, dass die Regierung schnell auf sich verändernde Umstände reagieren und handlungsbereit bleiben könne.

Ähnliche Flexibilität wollte sich die Gründergeneration auch mit Blick auf die Frage der israelischen Identität behalten. Soll Israel eine freie oder eine sozialistische Marktwirtschaft sein? Soll es ein eher theokratischer oder ein eher säkularer Staat sein? Auch wenn bei derartigen Frage die zionistischen Gründer:innen selbst klar in eine bestimmte Richtung strebten, benötigten sie die Unterstützung der Religiösen, um den jungen Staat auf feste Fundamente zu stellen. Je weniger eindeutig die israelische Identität festgeschrieben würde, desto eher konnten sie den Religiösen das „Projekt Israel“ verkaufen.

Ein einmaliges Parlament

Bis heute stellt es sich als eine unmöglich zu lösende Herausforderung dar, einen Konsens für eine Verfassung zu finden. Grundlagen, mit denen sich alle gesellschaftlichen Gruppen in Israel mehr oder weniger anfreunden können, sind schwer zu identifizieren. Andererseits ermöglicht die Abwesenheit einer konkreten Verfassung gegenwärtig vielen, sich trotz aller Widersprüche mit dem Staat Israel zu identifizieren.

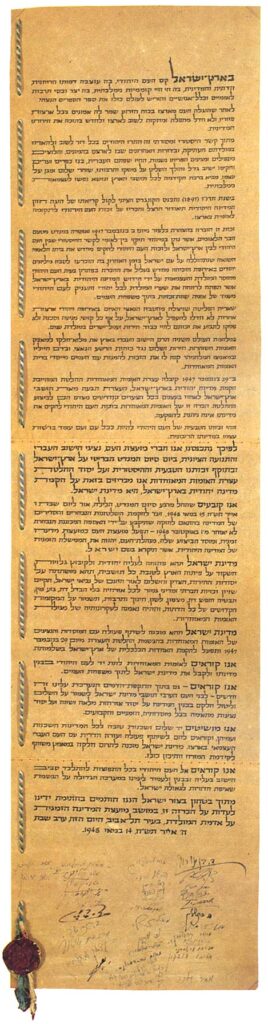

Das Original der israelischen Unabhängigkeitserklärung. Quelle: gemeinfrei

Neben diesen Überlegungen sahen Ben-Gurion und seine Parteikolleg:innen das Thema Verfassung kurz nach der Staatsgründung schlicht als nicht wirklich dringlich an. Es gab bereits etablierte und funktionierende Institutionen des Jischuw, der jüdischen Gemeinschaft in Palästina, aus der britischen Mandatszeit. Genauso existierten zahlreiche Gesetze, die zunächst weiter gelten sollten. Die etablierte politische Klasse hatte also nicht unbedingt ein machtpolitisches Interesse daran, allzu viele Neuerungen auf den Weg zu bringen.

Ohne Verfassung blieb die Knesset nach der Gründungshase eine Art dauerhafte verfassungsgebende Versammlung. Auch dies gilt bis heute. Damit ist das israelische Parlament ein staatsrechtliches Unikat. Die Knesset hat eine entsprechend herausragende Position im Staat. Manche bezeichnen sie gar als allmächtig.

Die Basis des Staates

Ganz ohne einen Rahmen ging und geht es dann aber auch in Israel nicht. Statt eine konkrete Verfassung zu verabschieden, strebte die Gründergeneration das Prinzip von ergänzbaren Grundgesetzen (Basic Laws) an. Diese sollten der Knesset einzeln vorgelegt werden und haben heute verfassungsähnlichen Status, sind aber eben keine echte Verfassung.

Die Knesset beschloss dieses Vorgehen am 13. Juni 1950 mit der Hariri-Resolution. Sie formulierte zwar die Absicht, in Zukunft einen abgeschlossenen Verfassungsentwurf auszuarbeiten. Faktisch bedeutete sie aber, das Vorhaben erst einmal auf unbestimmte Zeit aufzuschieben und sich zunächst auf eine evolutionäre Staatsordnung zu konzentrieren.

Die Grundgesetze sind aber, trotz des Namens, eigentlich „normale“ Gesetze. So können Änderungen an den einzelnen Grundgesetzen jederzeit mit einer Knesset-Mehrheit beschlossen werden. Ausnahmen sind hier, dass die meisten Grundgesetze nicht durch Notstandsgesetze eingeschränkt werden können und dass einzelne Grundgesetze zur Änderung eine bestimmte Mehrheit in der Knesset vorsehen.

Eine Erklärung und zwölf Ergänzungen

Deshalb ersetzen seit vielen Jahrzehnten die israelische Unabhängigkeitserklärung von 1948 und die bisherigen zwölf Grundgesetze ein konkretes Verfassungsdokument.

In der Unabhängigkeitserklärung definiert sich Israel zum einen als jüdischer Nationalstaat und nennt als Fundamente „Freiheit, Gerechtigkeit und Frieden“. Sie verspricht allen Bürger:innen „ohne Unterschied von Religion, Rasse und Geschlecht“, gleichberechtigt an Politik und Gesellschaft teilhaben zu können. Außerdem erwähnt das Dokument explizit die „Glaubens- und Gewissensfreiheit, Freiheit der Sprache, Erziehung und Kultur“.

Die bisher verabschiedeten Grundgesetze beschäftigen sich zum anderen konkret mit folgenden Themen:

- 12. Februar 1958: Die Knesset

- 25. Juni 1960: Der Landbesitz

- 16. Juni 1964: Der Staatspräsident

- 13. August 1968: Die Regierung

- 21. Juli 1975: Der Staatshaushalt

- 31. März 1976: Die Streitkräfte

- 13. Dezember 1980: Jerusalem Hauptstadt Israels

- 28. Februar 1984: Die Judikative

- 15. Februar 1988: Der Staatskontrolleur

- 17. März 1992: Die Freiheit der Berufswahl

- 17. März 1992: Die Menschenwürde und die Freiheit

- 18. Juli 2018: Nationalstaatsgesetz

Die Grundgesetze befassen sich also auf der einen Seite mit den Institutionen des Staates. Auf der anderen beschreiben sie Grundrechte der Bevölkerung. Eine vollständiger Grundrechtekatalog sind sie aber nicht. Denn Rechte wie die Meinungs-, Presse-, Religions- oder Versammlungsfreiheit legen sie nicht explizit fest.

Teil II dieses Beitrags erscheint am 24. Juni hier.

0 Kommentare